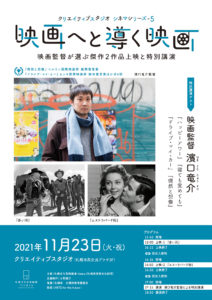

クリエイティブスタジオ シネマシリーズ5「映画へと導く映画」へ。

ゲストは濱口竜介監督で、上映作はハワード・ホークス監督による1948年の作品『赤い河』と、ジャック・ベッケル監督による1953年の作品『エストラパード街』。

※ちなみに「映画へと導く映画」は、黒沢清監督(上映作は『マリアンヌ』『パリの灯は遠く』)、入江悠監督(上映作は「駅馬車」「ディープ・インパクト」)、今泉力哉監督(上映作は「スティング」「リアリズムの宿」)、大九明子監督(上映作は『タレンタイム~優しい歌』『少女は自転車にのって』※コロナのため延期)と続いていて、各監督のリンク先で講演パートのダイジェスト映像を見れますよー。

これまで気になりつつも、なかなかタイミングが合わなかったり完売系だったりで行けずにいた本企画に、ようやく足を運べた次第です。

私は映画に造詣が深いわけでもないですし、日々の楽しみの中心に必ず映画があるわけでもない、わりかし中途半端なお客さんで、今回の上映2作品も自分で選んで見ることは100%ない作品だったわけですが、

がですね、

行って見てみてびっくり、どちらも見れてマジ感謝な作品で。思い出したらいろいろ色々書いてしまって、以下、結構長いです。

あれでしたら作品への感想部分はすっ飛ばして、最後の方のこの企画に感じた良さの部分だけでもチラ見していただければ!それで、ぜひ以降の回に足を運んでみて下さい〜。

では、いざ。

ハワード・ホークス監督『赤い河』

「ああ、アメリカ人はこうやって自分たちの生活や文化を築き上げてきたんだなあ」という、開拓者のタフさや野望の力のようなものに思わず敬意を感じる作品。

1万頭の牛(ちなみにもちろんリアル牛)の暴走という死の危険をもくぐり抜けながら、鉄道が通った町へと牛を引き連れて大金を手にし、「さあああ、腹一杯牛肉を食って、町を発展させてください!」というカウボーイの心意気…!

土地に関する感覚(スペイン人が先住民族から土地を奪って自分たちの土地にし、その土地をジョン・ウェイン演じるダンソンが「今日から俺の土地だ」と言って自分の土地にし、警告に来たスペイン人は銃殺。)

や

先住民族に関する感覚(自分たちが後から来た身だけど、それに抗議する先住民族は敵でしかない視点。)

は、

そうではない見方を学んだ現代から見ると「こういう歴史を辿ってきたんだよね…」と思ってしまって当時の人と同じようには見れないのだけど、それはそれとして、やっぱりすごく良い鑑賞体験。

ダンソンの相棒、ウォルター・ブレナン演じるグルートもチャーミングで良かったな〜。彼が笑いを提供していましたよね。(Wikiを見たら「1932年にある西部劇の撮影中、馬に顔面を蹴られるという事故に遭い、歯のほとんどを失ってしまう。しかし、その歯の無い独特の喋り方や顔立ちがコミカルに感じられ、これがブレイクへのきっかけにもなっている」とな。)

で、

講演パートでは、本作を貫く「動き」「運動」に着目した解説がなされ。映画に対して「運動」なんて意識したことがなかったから、大層新鮮でした。

濱口監督の『ドライブ・マイ・カー』は、『赤い河』のような運動といったことも意識して作られたそうで、3時間という上演時間に及び腰だったけど俄然興味が湧きました。見るぞー!

※シアターキノで12/3までの上映ですよ。

続いてジャック・ベッケル監督『エストラパード街』。いやー、面白かったです。

↑ジョルジュ・ブラッサンス好きとしては、嬉しかった場面。

夫(アンリ)の浮気が発覚すると、サクッと別の部屋を借りて別居生活&職探しを始めるフランソワーズに、隣の住人男性(ロベール)が恋をし(たとは自分は当初思ってなくて、なんか魂胆があるんじゃないの?って目で見てた)、最終的に夫と仲直りして自宅に戻るというお話。

なのだけど、サクサクとそれぞれの人物の「行動」が続いて、内面をうかがわせるような描写はあまりないので、不思議な感触の作品で。

ロベールなんて、「食事に招待してくれるのはいつだ」としつこくせっつき、なんならいきなりフランソワーズの部屋に入ってきて、内側から鍵をかけてドアの前に立つという、「いやこれヤバイでしょ」って感じの男性なのだけど、フランソワーズはあっけらかんとしていて、これまた不思議な…。

ただ、講演パートで濱口監督が言うには、この前作でフランソワーズとロベールを演じた二人が恋人役として共演していて、それがフランスで大ヒットしたらしいのですね。

なので、当時の観客はその前作のイメージを引き継ぎながら、この二人のやりとりを楽しんでいたのではないか、と。

この補足を聞いて、例えば昔の作品を見ているときに今の感覚でNGでしょって思うような演出があった場合、当時のその国の背景や、その国の観客はそれをどのように楽しんでいたのか、という視点を持つことも大事だなと思いました。

同じことは今制作された作品が5〜70年後に見られたときにも起こりうるし、自分が今とても好きだと思った作品が、未来の観客から有無を言わさず「これNGでしょ」って一刀両断されたら切ないもんな。。

でも、今は決して完璧なわけじゃないから、本当は未来の人が「これNGでしょ」って思えるような未来になっているといいのでしょうね。

で、初めて「映画へと導く映画」体験をした身として、まず一番声を大にして言いたいのは、「映画の見方と選択の、広がりを得られる」ということなんですよね。

クラシックな西部劇なんて全く選択リストに入ってなかった自分が、来場者に配布された濱口監督オススメ作品リストの中の、ハワード・ホークス監督『リオ・ブラボー』も見てみたい…と思っていたり

さらには、後日『ドライブ・マイ・カー』を観たときに、絶対「運動」について考えてみたくなったりするわけですよ。

「映画へと導く映画」は、もちろん別の作品に導かれるという意味合いもあるし、映画体験の深みに導く映画体験の場でもあるなー、と。

さらに、まずみんなで一緒に作品を見て、その上で講演があるので、私のような浅い観客に対しても場が開かれているところも素敵なポイント。

会場となった札幌市民交流プラザのイベント紹介ページには、「シネマシリーズをきっかけに、次の映画へと出会う旅へ、どうぞお出かけください。」と書かれているのだけど、

「旅」というのが、ある意味ぴったりだなと。

というのは、

(私は基本旅は一人で行く派ですが)旅先だと、いつもなら食指の動かないようなものでも、一期一会と思って飛び込んでしまうことってありません?

いつもなら入らないようなお店にもとりあえず入ったり、いつもなら注文しないようなものでも試しに注文してみたり。選択が旅先仕様になるというか、自分のいつもの日常的な選択とは違うことをしてみたりするのも、旅効果だと私は思うのです。

そしてその結果、思いも寄らず「良かった〜」という体験をできたりする。

私にとっての「映画へと導く映画」は、まさに「自分のいつもの日常的な選択とは違う」映画に触れて、そしてその結果、旅先のような「思いがけず良かった〜」という体験ができる場だったなー、と。

なので、「映画へと導く映画」を体験したことのない人(ここで想定しているのは、上映作品やゲスト監督を見て行くかどうかを決められる人ではなく、自分のような「いやあ、私、映画はそんなに熱心でも詳しくもないので、私のためのイベントじゃないですよね…?」という人です。)には、知らない場所へちょっと旅に出る感覚で、チケットをゲットしてみてほしい。

そうするとですね、まず普段自分が見ないような作品の良さを発見し、さらにその後それを掘り下げてくれる知的で豊かな時間(講演)と、お客さんと監督の間で映画愛のあるやりとりが交わされる質疑応答を楽しめます。

本当の旅先でも、そんな場面にひょっこり紛れ込めたら、相当幸せだなー。ああ〜知らない場所へ行きたい。

えらい長くなってしまいましたが、この辺で。

「映画へと導く映画」、おすすめ!

(編)

旧ブログ

(編)のつぶやき

アーカイブ

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (6)

- 2025年11月 (7)

- 2025年10月 (3)

- 2025年9月 (10)

- 2025年8月 (9)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (6)

- 2025年5月 (16)

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (6)

- 2025年2月 (8)

- 2025年1月 (5)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (6)

- 2024年10月 (7)

- 2024年9月 (6)

- 2024年8月 (6)

- 2024年7月 (8)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (18)

- 2024年4月 (6)

- 2024年3月 (7)

- 2024年2月 (11)

- 2024年1月 (6)

- 2023年12月 (9)

- 2023年11月 (10)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (10)

- 2023年8月 (12)

- 2023年7月 (20)

- 2023年6月 (11)

- 2023年5月 (13)

- 2023年4月 (5)

- 2023年3月 (9)

- 2023年2月 (12)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (12)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (11)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (9)

- 2022年6月 (7)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (5)

- 2022年1月 (4)

- 2021年12月 (9)

- 2021年11月 (7)

- 2021年10月 (8)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (8)

- 2021年7月 (6)

- 2021年6月 (9)

- 2021年5月 (11)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (9)

- 2021年2月 (7)

- 2021年1月 (6)

- 2020年12月 (7)

- 2020年11月 (15)

- 2020年10月 (12)

- 2020年9月 (8)

- 2020年8月 (7)

- 2020年7月 (10)

- 2020年6月 (17)

- 2020年5月 (17)

- 2020年4月 (8)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (11)

- 2020年1月 (9)

- 2019年12月 (10)

- 2019年11月 (15)

- 2019年10月 (12)

- 2019年9月 (13)

- 2019年8月 (13)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (24)

- 2019年4月 (13)

- 2019年3月 (13)

- 2019年2月 (15)

- 2019年1月 (6)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (9)

- 2018年10月 (9)

- 2018年9月 (5)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (26)

- 2018年5月 (13)

- 2018年4月 (7)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (6)

- 2017年12月 (7)

- 2017年11月 (6)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (18)

- 2017年8月 (15)

- 2017年7月 (10)

- 2017年6月 (30)

- 2017年5月 (6)

- 2017年4月 (7)

- 2017年3月 (6)

- 2017年2月 (12)

- 2017年1月 (11)

- 2016年12月 (7)

- 2016年11月 (19)

- 2016年10月 (8)

- 2016年9月 (11)

- 2016年8月 (9)

- 2016年7月 (21)

- 2016年6月 (12)

- 2016年5月 (9)

- 2016年4月 (18)

- 2016年3月 (15)

- 2016年2月 (9)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (9)

- 2015年11月 (23)

- 2015年10月 (21)

- 2015年9月 (17)

- 2015年8月 (20)

- 2015年7月 (28)

- 2015年6月 (26)

- 2015年5月 (19)

- 2015年4月 (22)

- 2015年3月 (22)

- 2015年2月 (23)

- 2015年1月 (22)

- 2014年12月 (32)

- 2014年11月 (39)

- 2014年10月 (19)

- 2014年9月 (25)

- 2014年8月 (33)

- 2014年7月 (24)

- 2014年6月 (29)

- 2014年5月 (31)

- 2014年4月 (22)

- 2014年3月 (29)

- 2014年2月 (35)

- 2014年1月 (27)

- 2013年12月 (35)

- 2013年11月 (31)

- 2013年10月 (22)

- 2013年9月 (28)

- 2013年8月 (23)

- 2013年7月 (31)

- 2013年6月 (37)

- 2013年5月 (30)

- 2013年4月 (24)

- 2013年3月 (27)

- 2013年2月 (20)

- 2013年1月 (20)

- 2012年12月 (28)

- 2012年11月 (42)

- 2012年10月 (30)

- 2012年9月 (23)

- 2012年8月 (13)

- 2012年7月 (31)

- 2012年6月 (25)

- 2012年5月 (32)

- 2012年4月 (28)

- 2012年3月 (29)

- 2012年2月 (26)

- 2012年1月 (26)

- 2011年12月 (27)

- 2011年11月 (20)

- 2011年10月 (33)

- 2011年9月 (32)

- 2011年8月 (34)

- 2011年7月 (38)

- 2011年6月 (39)

- 2011年5月 (33)

- 2011年4月 (31)

- 2011年3月 (30)

- 2011年2月 (30)

- 2011年1月 (30)